雷山千如寺大悲王院

国の重要文化財、十一面千手千眼観世音菩薩

最新の情報は店舗HPまたはSNSをご確認ください

2025年の大カエデ紅葉状況&臨時バスのご案内についてはコチラ

成務天皇48年(178年)、雷山の地主神である雷大権現の招きで渡来して、天竺霊鷲山の僧、清賀上人の開創と伝えられています。現在の大悲王院は、宝暦3年(1753年)に黒田継高公が建立しました。鎌倉時代作の国指定重要文化財「木造千手観音立像(もくぞうせんじゅかんのんりつぞう)」「木造清賀上人坐像」をはじめ、福岡県の指定文化財である「木造多聞天像」、「木造持国天像」などが安置されています。

雷山の観音様として信者の多い大悲王院の本尊、木造千手観音立像は、高さがほぼ一丈六尺(約4.8m)あることから、丈六の千手観音像とも呼ばれ、その形態の特徴から鎌倉時代後期(約700年前)の作と考えられています。千手観音像は通常千手を略して48手とする場合が多いのですが、この像は実際に千の手を持つ像として造られています。

樹齢約400年の大カエデ

福岡県の天然記念物にも指定されている樹齢約400年の大カエデは、福岡藩六代藩主・黒田継高が18世紀半ばに同院を建立した際、記念として植えたといわれています。 樹齢約400年のこの古木は、地上約1.7メートルの高さで幹が三つに分かれ、秋には枝を扇形に広げて美しい紅葉を見せます。 新緑の季節も大変美しく、四季を通じてさまざまな姿で参拝者の目を楽しませてくれます。

また、大悲王院から少し登ったところに雷神社があり、ここには県指定天然記念物である樹齢900年以上といわれる、高さ37メートルにもおよぶイチョウの巨木があります。

基本情報

- 名称

- 雷山千如寺大悲王院

- よみがな

- らいざんせんにょじだいひおういん

- 所在地

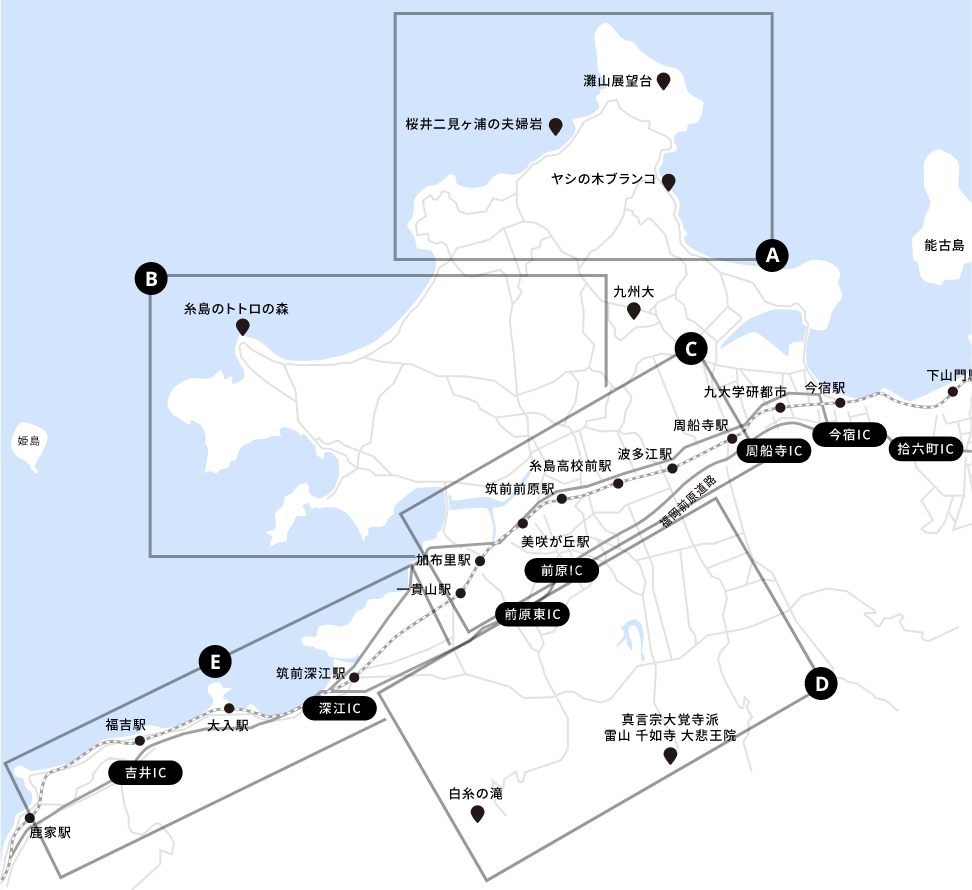

- 糸島市雷山626 Google Map

- 電話

- 092-323-3547(千如寺大悲王院)

- 営業時間

- 9:00~16:30

- 駐車場

- 約120台

紅葉シーズンは混雑が予想されます。時間に余裕をもってお出かけください。 - ホームページ

- https://sennyoji.or.jp

- 公共交通

- 筑前前原駅(JR筑肥線)南口から、バス(雷山線)乗車、「雷山観音前」バス停下車、徒歩約7分

※平日8:30~17:00の時間帯は『チョイソコよかまちみらい号(予約制乗合バス)』の運行のみとなります。事前の会員登録と利用時に予約が必要です。

※バスの本数が少ないので事前にご確認ください。

※2025年11月17日(月)から28日(金)、平日のみ筑前前原駅(南口)⇔雷山観音前間を臨時バス運行(1日3往復)